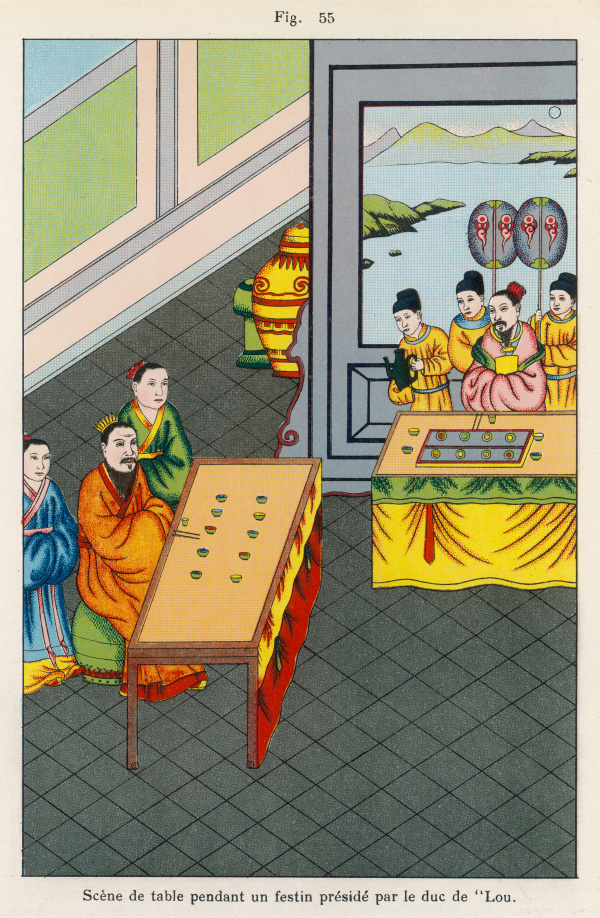

古人重視承諾,認為做不到就不隨便說,說出口的,就得要做到。(圖片來源:手繪插畫志清/看中國)

「言必信,行必果」是孔聖人的名言,代表我們中華民族的傳統美德,也是很多中國人的座右銘。古人認為承諾是非常嚴肅的事情,君子不輕諾,做不到就不隨便說,只要是他答應的事,無論有多麼困難,他都會守信,會想方設法辦到。然而,千百年來,人們所信奉的這句格言,並不是孔子的本意,它只是對孔子思想的斷章取義。這究竟是怎麼回事呢?

信守承諾之古例

提及孔子的「言必信,行必果」,想必大家都會聯想到一些守信的古例。在此亦列舉兩則。

漢代時的朱暉在讀太學時,結識了張堪這位朋友。張堪欽佩朱暉的品行,很器重他,但朱暉自認為只是名太學生,故不敢跟官職顯赫的張堪交往過密。

一次,張堪對朱暉說,你真是一個自持的人,值得信賴,我要將妻兒託付給你。由於張堪是德高望重的前輩,惹得朱暉對此重言不知如何反應,只是恭敬的拱手相應。

張堪去世後,因為官清廉沒留下什麼財產,朱暉聽聞其家庭貧困,便親自探訪並不時濟以錢糧饋贈。朱暉的兒子十分不解,便問父親說:「您和張堪有什麼厚交?我平生都未曾聽過他的事情。」朱暉說:「張堪曾對我有知己相托之言,我心中已經信受了!」

朱暉還有一個過早謝世的朋友叫陳揖,遺留下兒子陳友,朱暉用盡一切力量來幫陳揖盡父責。

一次,南陽太守聘請朱暉的兒子出來當官,朱暉辭掉自己的兒子而推薦陳友。有一年,南陽發生大饑荒,朱暉把家中的錢財全部拿出來,救助周圍百姓。後來,朱暉當了尚書令,他兒子朱頷當了陳相,孫子朱穆出任冀州刺史,人們說這是朱暉信守承諾、樂於助人的德行積累所致。

明朝名臣楊博的父親楊公,是個商人,曾在淮揚地方經商,當時有一位從關中來的鹽商,將一千金的錢寄放在楊家,請楊公暫時代為保管。不料,那位鹽商離開後,竟一去不返。楊公不知如何才好,便將那一千金埋藏在花盆中,並在上頭種植花卉,又派人赴關中尋找那位鹽商。後來找到鹽商家,但鹽商已經去世了,家中只有一個兒子。

楊公得知消息後,便邀請那商人兒子到楊家來,指著花盆說:「這是你父親生前所寄託的金錢,現在就交由你帶回去吧!」那商人的兒子感到非常驚奇,不敢收取。楊公勸道:「這是你家的財物,何必推辭呢?」並進一步說出原由,使得鹽商之子非常感動,叩謝攜帶那筆金錢回去了。

後來楊公生了兒子楊博,中了進士,官至吏部尚書;楊博的兒子楊俊民,也中了進士,官至戶部尚書。

看完上述兩則故事,想必對古人的守信態度,以及可以託孤寄命的人格操持印象深刻。莫怪乎這樣的人能世代貴顯,足證天報厚德,絲毫不爽。

「言必信,行必果」之意

只是,孔子所言的「言必信,行必果」又是怎麼回事呢?其實,孔子不只說了「言必信,行必果」,最重要的話,還在後面。最初的原文是這樣的:「言必信,行必果,硜硜然小人哉!」(《論語‧子路》)意思是說:「如果只做到『言必信,行必果』,那你只不過是個固執倔強的小人罷了。」然而,後人往往只引用前兩句。

孔子認為,「言必信,行必果」,是一種普遍得連小孩子都知道的道理,如果僅僅能做到守信,只能稱作普通人。對於真正有智慧的人來說,「信」是有前提條件的。一味地固執守信,而對其他方面不管不顧,這不是孔子所提倡的君子行為。

那麼「信」的前提條件是什麼?孔子在《論語‧衛靈公》中,給我們提供了答案:「君子貞而不諒。」意思是說:「君子固守正道,而不拘泥於小信。」孔子注重「信」的道德準則,但它必須以「正道」為前提,即其實質包含著「仁」的規定。離開了「仁」這樣的大原則,而講什麼「信」,就不是真正的信。(孔子強調了「正道」和「仁」)

孔子的名言「言必信,行必果」,成為很多人的座右銘。(圖片來源:Adobe Stock)

孟子也有過類似的表述:「言不必信,行不必果,惟義所在。」意思是說,以前說的話,要做的事,如果用「義」來判斷不符合義的話,就可以不兌現和做成。

《左傳》記載了這樣一個故事:

楚平王有個孫子,名叫勝,住在吳國。楚國大司馬子西,想把他召回國,葉公表示反對,認為這個人回來,肯定會作亂。子西說:「吾聞勝也,信而勇,不為不利。」葉公說:「吾聞勝也,好復言,而求死士,殆有私乎!復言,非信也。」子西聽說勝很講信用,所以認為他不會作亂。但葉公指出,履行諾言,並不一定都叫「信」。勝養了一幫死士,許諾得天下後,與他們共享之,這種「言」很不義,因此「非信也」。

《莊子‧盜跖》中,也講了一個故事:

尾生與女子期於梁下,女子不來,水至不去,抱樑柱而死。尾生約了個女子到橋下相會,姑娘沒來。河裡漲水,他還在這裡死等,結果抱著橋柱子,淹死了。

如果我們說尾生迂腐,一定會引來當代眾多女性的不滿。然而,這種「信」,畢竟不是儒家所提倡的,毫無意義地犧牲生命,既不符合「仁」,也不符合「義」。總之是不合於「正道」。

雖然,踐約守信是誠實做人的核心,是為人處世道德標準的要求,是對自己良心的忠誠和對他人的負責。可是,承諾是死的,人是活的。儒家思想其實也是非常講究變通的。很多時候,我們會在特定的環境下,對別人作出一種承諾,但當時過境遷以後,當初承諾的條件,已經不存在,或者發生了本質的變化,致使承諾失去了實質意義,這時若還一味死守承諾,死守「言必信,行必果」的教條,只會增加心理負擔,這樣一來,就應了佛說的:「留不得,捨不得,去不得。」

「言不必信,行不必果,惟仁是取,惟義所在。」古人遵守諾言,言行一致,對於一句交託的話,能做到終身不忘,而真正成為良知、正義、感恩的人。然而,時代更迭,人心不古,關於何為真正的「仁」,何為真正的「義」,還需要我們在學習和實踐中,用心去體會。

責任編輯:淡然

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。

【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。