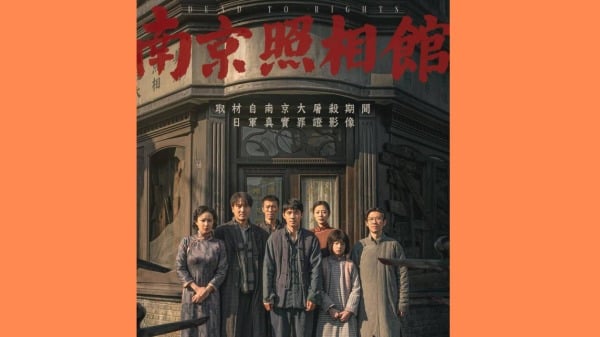

中共官媒力捧的電影《南京照相館》,被批鼓吹仇恨教育。(圖片來源:網絡圖片)

有位名人曾說過:「只有真實的東西,才有力量。」但電影《南京照相館》卻通過刻意隱瞞和移花接木的手法,掩蓋了兩個關鍵歷史人物——兩位堪稱「中國辛德勒」的美國傳教士挽救無數中國人民生命的傑出貢獻。

今年是抗日戰爭勝利80週年,抗戰題材電影自然格外吸睛。7月25日,電影《南京照相館》(英文名《Dead to Rights》)在大陸火熱上映。影片講述了1937年南京大屠殺期間,一個名叫阿昌的郵差假扮照相館學徒,為日軍沖洗照片,並冒著生命危險將這些揭露日軍暴行的證據傳遞到海外,引發國際關注的故事。

從藝術角度而言,這部影片構思新穎、情節緊湊、淚點充足,稱得上國產戰爭題材中的上乘之作。但遺憾的是,該片多處違背了史實,尤其是一些涉及影片主題的關鍵情節,存在偷梁換柱、抹殺真正英雄的虛假編造問題——兩位美國傳教士冒死行為才是真正的幕後英雄。

先說電影《南京照相館》確實源自一段真實的歷史故事。電影中的「吉祥照相館」,其生活原型是位於南京長江路估衣廊一帶的華東照相館。真實的歷史是這樣的:1937年12月日軍攻占南京時,15歲的羅瑾正在華東照相館做學徒。1938年1月的某一天,一個日本少尉拿著兩個櫻花膠捲來沖印照片,羅瑾從膠卷底片中赫然發現,裡面竟有日軍自己拍攝的屠殺我同胞和姦淫中國婦女的鏡頭,於是他趁著日本人不注意,悄悄多沖洗了三十幾張,並從中精選出16幅照片,裝訂成冊。

1937年時的羅瑾(1923~2005)(圖片來源:網絡圖片)

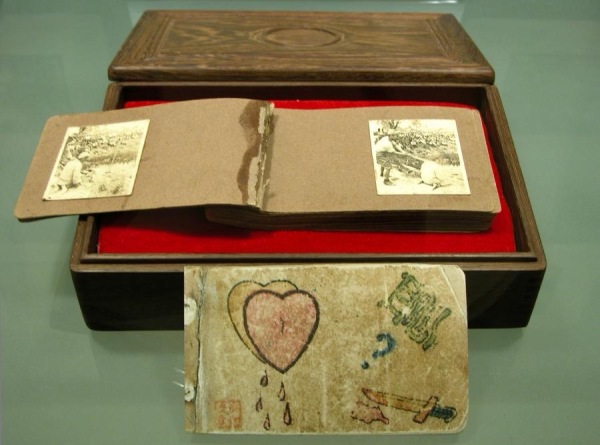

為表達內心的憤恨和屈辱,他在相冊封面上畫了一顆滴血的心,旁邊則是一把滿是鮮血的匕首,又在右上角寫了一個大大的「恥」字。這本具有特殊意義的相冊,被羅瑾小心翼翼地保存了起來。

羅瑾原藏的照片冊封面。(圖片來源:網絡圖片)

後來這些照片又經他的同學吳旋接力保存,直到在日本投降後的1946年,遠東軍事法庭開始審理日本戰犯,在全中國範圍內徵集南京大屠殺的證據,吳旋才將這本相冊交給南京臨時參議會,成為審判南京大屠殺主犯谷壽夫的「京字第一號證據」。

来源:看中國專欄

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。嚴禁建立鏡像網站。

【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。