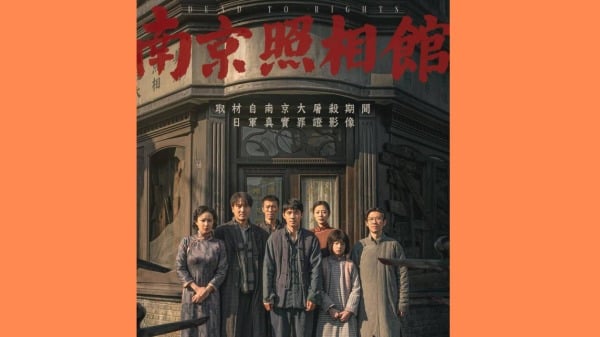

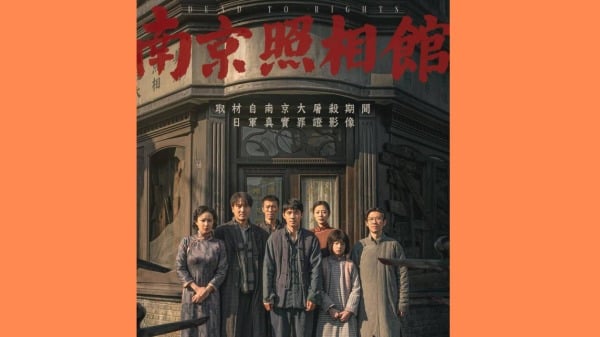

中共官媒力捧的電影《南京照相館》,被批鼓吹仇恨教育。(圖片來源: 網路圖片)

「愛國」成買點逾20億人民幣票房

《南京照相館》在不到20天內,根據官方統計便錄得逾20億人民幣票房,被包裝成暑期檔最大黑馬。然而,這個票房數字本身也值得玩味——在中國電影市場,官方有能力通過大規模包場、行政動員、學校與企事業單位集體觀影等方式,迅速堆高票房和話題熱度。它的火爆,並非純粹來自觀眾的自然選擇,而是一次自上而下的政治文化動員。

至於《731》,雖然宣稱因內容「過於殘酷」而延檔,但這種延遲本身就是一種宣傳策略——讓觀眾在等待中積蓄情緒與好奇心。更值得注意的是,這部影片並非民間導演的獨立創作,而是由東北多個省市的宣傳部直接介入製作。這意味著,它在立項之初就承載著政治任務,其劇本、敘事與最終呈現,都必須符合中共的歷史敘事與宣傳口徑。

為什麼在二戰結束80週年之際,這類主旋律影片密集登場?背後的政治計算並不難看出:

轉移內部矛盾坐實

當前中國經濟下行、失業率飆升、房地產崩盤、地方債壓頂,社會怨氣日益累積。當政權無法解決這些根本問題時,最簡單的辦法就是把憤怒引向外部——日本、美國或其他「外部敵人」成為最佳替罪羊。

相比之下,中共對歷史的利用則截然不同。它選擇性地挑出歷史中對自己有利的片段,反覆強調「我們曾是受害者」,卻迴避中共政權曾經和正在加害本國人民的歷史:從「大躍進」大饑荒到「文化大革命」,再到六四鎮壓與迫害法輪功信仰,以及新疆集中營和對基督徒的迫害,這些都被有意淡化甚至完全消失在銀幕和教科書中。

票房奇蹟來自行政動員與「愛國」動員

許多「票房奇蹟」其實是在行政動員下完成的,對員工、學生甚至公務員被要求購票觀影,有的票根雖然被買下,但觀眾實際並未入場。這種運作讓票房數字既是政治成績單,也是宣傳材料的一部分。

有日本學者指出,《南京照相館》包含大量失實甚至虛構的情節,卻被中共宣傳為「真實歷史」。而許多觀眾並不質疑,反而把觀影變成「愛國考試」,甚至有家長為了表現忠誠,帶著年幼的孩子去看這些充滿暴力與殘虐畫面的影片,事後還將孩子痛哭、受驚的片段分享到網上,當作一種政治正確的表態。

藉著「愛國」再發一把國難財

在這樣的政宣產業鏈裡,導演、製片方甚至部分演員,都能藉著「愛國」的旗號大撈一筆國難財。歷史悲劇本該是沉痛的反思題材,但在這些人手裡,卻變成了流量與金錢的金礦。所謂的「情感共鳴」,實際上是對觀眾情緒的精準操控與商業收割——血淚成了賣點,仇恨成了賣票的保證。更諷刺的是,這種財富積累還披著「正能量」的外衣,這種電影一出生就注定「勝利」。愛國,成了最穩妥、最賺錢、風險最低的商業模式。只要有錢可賺,誰還在意是不是發的國難財。

因此,當導演們打著「愛國」的旗號賺取國難財時,他們實際上參與的是一場雙重收割:既收割了觀眾的荷包,也收割了觀眾的思想自由。對比那些真正追求真相與反思的作品,這種「愛國電影」不過是披著民族情感外衣的政治與商業合謀。

好萊塢是如何處理歷史創傷題材的

相比之下,韓國和好萊塢在處理歷史創傷題材時,雖然也有商業考量,但往往更注重還原事實與反思人性。以韓國的《國際市場》《密陽》為例,雖然都涉及國家歷史與民族記憶,但它們不僅呈現外部壓迫,也直面本國社會的錯誤與人性陰暗,甚至會引發對政府與制度的批評。這樣的作品既能喚起情感共鳴,也能促進公共討論,而不是單純將觀眾情緒推向仇恨的單一出口。

好萊塢的戰爭片,如《拯救大兵瑞恩》《血戰鋼鋸嶺》,固然有濃厚的民族色彩,但它們更願意描寫戰爭的殘酷與荒謬,以及普通人在極端情境下的掙扎與道德抉擇。這種處理方式,既能彰顯勇氣,也能揭示戰爭的無情,讓觀眾在感動之餘對暴力與極端民族主義保持警惕。

而在中國的主旋律電影裡,歷史題材往往被簡化成一條線——敵人就是絕對的邪惡,我們就是絕對的善良;所有犧牲都是為了今天的政權合法性服務。這種敘事不允許觀眾去追問制度的責任,不允許從悲劇中汲取多元的啟示,只允許將悲憤轉化成對外部敵人的仇視,並在這種情緒中加固對內的服從。

下一部的《731》,還會有更多的韭菜去為資本和中共洗腦教育買單嗎?

来源:看中國

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。嚴禁建立鏡像網站。

【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。