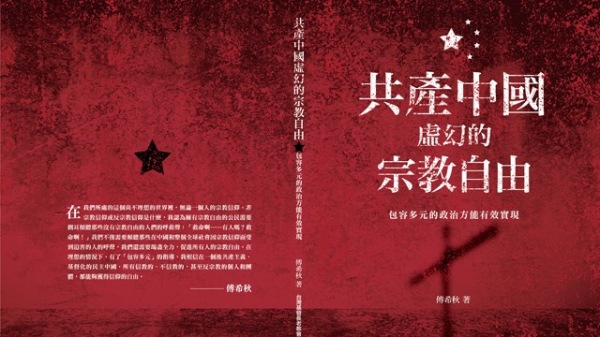

《共產中國虛幻的宗教自由》封面(圖片來源:網路圖片/臺灣教會公報新聞網)

【看中國2025年4月5日訊】2025年5月1日起即將施行的《中華人民共和國境內外國人宗教活動管理規定實施細則》(以下簡稱《細則》),無疑是中國宗教管理體制中的又一關鍵節點。這部由國家宗教事務局修訂並公布的《細則》,共五章三十八條,對在華外國人開展宗教活動設下前所未有的門檻與限制,其所傳遞的治理思路值得關注與反思。

表面上,《細則》以「規範管理」為名,提出諸如在依法登記的寺觀教堂內舉行宗教活動、申請設立臨時宗教活動地點、邀請中國教職人員主持儀式等程序性安排。然而,細讀之下,我們不難發現,這套規章實質上是在對外國人的宗教表達權施加系統性收緊,其內容已遠遠超出「行政許可」範疇,更像是一種防禦性的政治控制手段。

最引人矚目的,是《細則》對於「不得發展中國信徒」、「不得擅自講道」、「不得舉行宗教教育活動」、「不得散發宗教材料」等條款的明確禁止。這些規定幾乎封死了任何非國家許可宗教接觸的可能,尤其是在條文中將外國人宗教活動與「宗教極端思想」、「危害國家利益」等政治高壓語匯相掛鉤,令「宗教自由」在法治話語中淪為一種被排斥的「潛在威脅」。

更為嚴苛的是,外國人若攜帶超過「自用、合理數量」的宗教書籍和物品入境,需提交宗教團體同意函、交流項目文本等繁複材料。散發宗教書籍則被明確禁止。這種對宗教文本的內容審查,表面上是「規範」,實則是對思想流通的高度防範。

需要指出的是,中國憲法在第36條中確立了「公民有宗教信仰自由」的基本權利。然而,新《細則》雖宣稱「依法保護境內外國人宗教活動」,卻在操作層面構建起一整套行政和政治性障礙,讓所謂「自由」在現實中形同虛設。

在一個開放的社會中,外國人是否能自由地在宗教場所禱告、閱讀經文、參加宗教活動,是衡量一個國家宗教自由程度的重要指標。新《細則》將宗教行為置於高度政治化、安保化的視野之中,把原本屬於個人內心和群體信仰空間的事務納入國家意識形態防禦系統,這本身就是一種制度性的恐懼反映。

我們必須正視,宗教信仰不是意識形態的敵人。對外國人宗教活動的高度警惕與系統限制,並不能帶來「社會穩定」的真正基礎,反而會加劇外界對中國宗教自由現狀的質疑,使「依法治國」的承諾在宗教事務領域遭遇信用危機。

在一個日益互聯的世界裡,宗教自由不應止步於國界;中國若真要構建一個自信、開放的大國形象,應當允許不同文化、信仰的正常表達,而不是以防範之名壓制最基本的人類自由。

(本文轉載自光傳媒)