石天河

鐵流

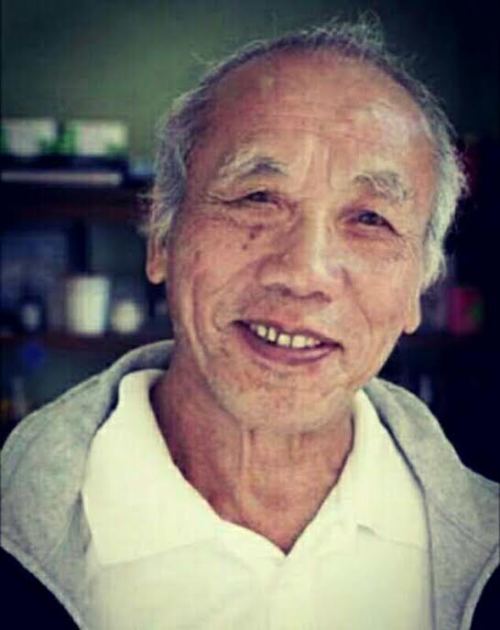

流沙河(以上圖片來源皆為看中國)

鳴其嚶嚶,求其友聲,回歸時光,追憶青春……

右二代譚作人先生,在風雨六十年一文中深情地寫道:「如果以當年文匯報社論為標誌,全國性的引右反右政治大迫害,已經整整六十年了!六十年過去,當年一心一意為黨為國出謀劃謀或提出批評意見的民族精英,後來的右派老人,如今在世的,還有多少人?」

成都當年所謂斐多菲俱樂部右派七君子,如今存世僅石天河、流沙河、鐵流(曉楓)三人,其它四人丘原、茜子、遙攀、儲一天早己謝世。可是刼後餘生的他們,卻不能坐在一起品茗聊天,笑說往亊,把酒迎風,痛斥毛魔,老記著那些「爭取從寬處理」揭發檢舉的往事,何不一笑抿恩仇,坐在一起化解怨氣不是更好嗎?

提到60年前反右往事,使我唏噓不已,老淚橫溢。5O年代是個理想的社會,人人有理想,個個有抱負,而更多的青年人熱衷於文學,好像文學可以興利除弊,建設國家。我最早知道流沙河三字,是1951年夏在成都駟馬橋鄉搞土改,當時的《川西農民報》每週都要刊登一節他和茜子合寫的、反映農村變遷的長篇小說〈牛角灣〉,很是崇拜。

兩年後的1953年3月,我報名參加了四川文聯創作輔導部舉辦的文學創作班學習,才看見了流沙河真身。此時他的短篇小說〈窗〉很有軣動效應,引起我濃厚的興趣,有過短暫交談。自此我愛上了文學創作,視它為終生追求的職業。很快我的處女作〈蘭二爸〉問世於《四川文藝》月刊,「曉楓」兩字出現於省內報刊,頻率越來越高。

1956年4月,中共成都市委吃掉最後一家民營報紙《工啇導報》,改名為《成都日報》,為了增強報社黨的領導力量和編採隊伍的工農成份,時為土改工作團團長現在總編輯的張烈夫,硬將我從市委辦公廳調入成都日報社文藝組任編輯,主管詩歌、小說、散文,這樣與流沙河、茜子、邱漾、遙攀成為工作上的同志和朋友,與儲一天、石天河僅是點頭之交的相識。

在我們言之七人中,最有才華的是流沙河、茜子、邱原,可不久我的小說「風水樹」問世了,被譽為有李准小說「不能走那條路」的水平,被人改編為話劇公演並引起了熱烈討論。

在「雙百方針」和「文藝作品要敢於干預生活」的策鼓下,我的大毒草「給省團委的一封信」發表在《草地》文學月刊十月號上,在省內以至全國推起了掀然大波,與劉賓雁的「本報內部消息」、王蒙的「組織部新來的年輕人」並列。

可是榮譽、鮮花、掌聲,埋葬了曉楓文學創作的生命。寫真言實的人性小說為中共禁忌,毛澤東要的是歌功頌德,萬歲偉大,《延安文藝座談會講話》是不可觸犯的天條。全國知識人在「百花齊放,百家爭鳴」的誘惑下,昏了頭腦,均蠢蠢欲動。

《星星詩刊》於1957年1月創刊降世,流沙河一組補空頁的散文詩「草木篇」冒了出來。不知是違反了天條還是觸及了誰的利益?中尖省委宣傳部副部長李亞群親自披掛上陣,以「春生」署名,在《四川日報》文藝副刊上,發表了討伐檄文「百花齊放與死老鼠亂拋」,拉開了「有領導、有組織」大批判流沙河的活動,聲勢浩大,來勢洶猛。

忽如其來的大批判,激起了正義力量的回擊。反批判的義軍突起,石天河躍馬揮戈,其他人紛紛跟上。兩軍對壘必然界線分明,「七君子反黨集團」和「四川文藝界二十四人反革命集團」,就這樣形成定性,在」偉人」的欽點下成為最大一椿歷史冤案。勝者彈冠相慶,敗者保命嘶咬,「檢舉揭發,坦白從寬」,「靠攏組織,落石下井」,使昔日的朋友反目,到後來竟成為仇敵。「七君子小集團」多數入監,揹負重刑,不解與恩怨自此深埋心間。老死不相往來,連提說名字也十分反感!仇乎,恨乎,痛乎,難已說清?

我三十年拚殺商場,己非小度雞腸的文人,一切看得穿,看得淡,對於時代造成的謬誤,不再耿耿於懷。啇場的名言是「世界上只有永遠的利益,沒有永遠的敵人!」

人生百年,相知幾人?我希望六十年後的今天,劫後餘生的三人能夠坐到一起,聊聊,敘敘,解開上歷史的那把仇恨的鎖,開開心心每一天!我們不再會有七十年,那時誰還記得?