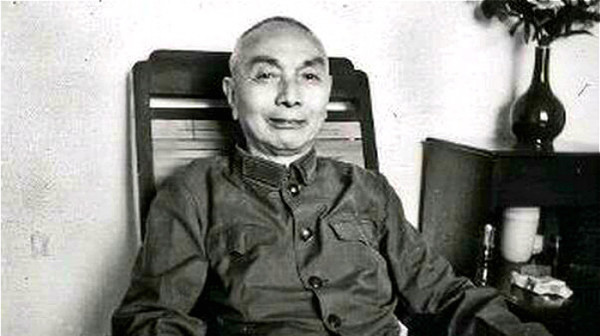

郭汝瑰临终自语:“我以为自己帮了天下,结果只是帮了魔鬼。”(图片来源:网络图片)

在国共内战的烽火岁月里,有一个名字长期被笼罩在阴影中——郭汝瑰。他出身黄埔军校,历任国防部作战厅长、第五厅长,是蒋介石最倚重的军事智囊之一。然而,民间流传的一句话却揭露出另一个惊人的真相:“老蒋桌上有、老毛桌上也有。”这句话,象征着国军情报体系的全面渗漏。蒋介石的作战部署,竟被中共领导层同步掌握。渗透的关键人物,正是郭汝瑰。

情报的黑洞 参谋体系失守

1947年,国共战火正炽。郭汝瑰身为国防部作战厅长,负责全国战略计划与兵力调度。他的办公室,是国军作战命令的枢纽,也是所有机密电文的必经之地。据档案,郭汝瑰在此期间透过任廉儒、董必武等中共接线人,将作战方案密报共方。这些情报在延安“几乎同步送达”。因此蒋介石的决策,一举一动都暴露于敌前。

从此,国军战场不再是“情报战”的竞争,而变成了“单向透明”送死战,“每一份蒋中正批示的作战令,不出数日,延安桌上也多了一份副本。”

孟良崮 七十四师的灭顶之灾

1947年春,孟良崮战役爆发。国军王牌第七十四师奉命攻山东共军。但郭汝瑰事前已把整体作战计划转交中共。共军凭借提前得知的行军路线与补给节点,成功设伏围歼。张灵甫壮烈阵亡,七十四师全军覆没。蒋介石震怒,却查不出内鬼。

杜聿明曾直言:“郭汝瑰行迹可疑,宜速撤之。”蒋仍信任旧臣,认为“绝不疑忠臣”。结果,情报渗透成为致命漏洞。这场战役,象征国军的第一次“被预知之败”。

淮海战役 战场“透明化”的极致

一年后的1948年,淮海战役爆发。郭汝瑰仍掌国防部作战厅。此役国军集结五十万兵力,是蒋介石“反攻中原”的最后赌注。然而,中共档案指出:“国军行动、部署与撤退时间,我军皆提前三日获知。”

中共凭借情报优势,迅速合围。黄百韬兵团被歼、杜聿明被俘,整个徐蚌战区溃不成军。蒋介石领导国军打赢八年抗战,但却在最后的国共内战期间失去了最关键的情报主权。郭汝瑰主导的参谋体系,成为国军战略崩解的根源。

从背叛再到幻灭 将军的忏悔

1949年冬,国府大势已去。郭汝瑰升任第二十二兵团司令,负责守蜀。蒋介石仍盼他能“以专业军人之节,固守西南”。然而12月,他率部在宜宾起义,接受共军改编。这一行动彻底摧毁蒋介石的“固守西南计划”。成都、重庆相继陷落,国民政府全面撤退台湾。

中共党史版称他“识时务、顺历史潮流”,但未赋予军衔,也未列为开国功臣。在官方荣誉名单之外,他被有意淡化——这是中共政权对“投诚者”的冷酷处置。

投共初期,郭汝瑰以为自己“选择了历史正确的一边”。他任南京军事学院教授、参与战史编纂。然而,现实很快打碎理想。军事研究必须先通过政治审查,“专业服从政治”成为铁律。

1957年反右运动,他被列为思想偏右观察对象。文化大革命中,红卫兵指控他“蒋家军余孽”、“潜伏特务”,多次抄家、批斗。

文革结束后,他被平反,重回学院,但早已心灰意冷。在笔记本上,他写下:“我两次错误——第一次信错人,第二次害了人。”后者,指的是因情报外泄导致成千上万国军将士战死。

无字遗书

晚年,郭汝瑰极少谈往事。临终前,他留给家人的遗书只有一张白纸。其子言:“父亲说,不写字,是因为没有任何文字能洗去他害过的人命债。”

这张“无字遗书”,成了他最后的忏悔象征。

他死后,中共官方仅以普通军人礼葬,未入功臣名录——既非英雄,也非敌人,毫无疑问郭汝瑰是共谍无误,他横跨两个体制;在国府,他让蒋介石失去江山;在共产党,他亲眼看见理想崩溃。他是中华民族的背叛者,也是红魔卸磨杀炉的被利用者,郭汝瑰成了民国历史上最悲哀的一枚棋子。

他的临终自语:“我以为自己帮了天下,结果只是帮了魔鬼。”今天,当人们再提起“老蒋桌上有、老毛桌上也有”,那不仅是一句讽刺,更是一面镜子——照见一个情报体系的溃败,也照见一个军人灵魂的沉沦。