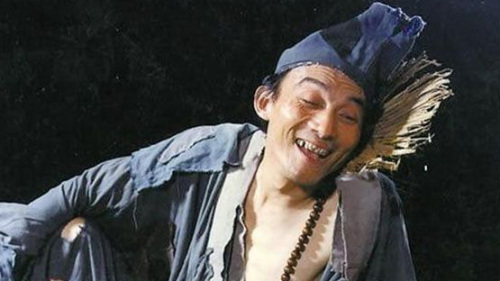

济公 。(图片来源: 视频截图 网络)

2025年6月30日,92岁的国家话剧院一级演员、曾以《济公》家喻户晓的游本昌,在高龄之际高举右拳、庄严宣誓“终生为共产主义奋斗”。官媒火速跟进报导,称这是“老艺术家圆梦入党”,将这一事件打造成一场赤诚“信仰归来”的样板戏。

让人疑惑的是,他92岁前,怎么一直拒绝入党,而92年之后的入党被高调宣扬,这到底是荣耀还是耻辱?

所以舆论场并未如宣传部所愿地一片赞颂,反而炸开了锅。网民讥讽这是“济公的最后一次表演”;也有人质疑:为何一位剃度出家的佛门弟子,晚年竟选择向政权效忠?他这番转身,是信仰的落地,还是角色的转换?

济公入党:为谁演?

据报导,游本昌为此准备了21页入党申请书,并苦背誓词一个月,最终以一身党装、胸钉党徽,在镜头前肃穆登场。央视新闻的镜头极尽刻意:银发与红徽的对比、眼神中的沉静与决绝,仿佛预告着某种历史性的转折。但正是这种过度精致的呈现,使事件充满戏剧张力与疑问。

他曾是“济公”——一个疯癫、癫而不狂、慈悲救世的形象。1985年《济公》播出后,游本昌凭该角色成为一代人心中的精神象征。甚至在2009年,他还曾于绥芬河市剃度出家,法号“定畅”,象征着个人对尘世名利的抽离。

然而,16年后的今天,这位曾皈依佛门的老者却再次披上体制的“红衣”,从“撞钟的和尚”变成“举拳的党员”。这场戏,演给谁看?是否正如一位网民所讽刺:“这是他最后一次被安排上场——党需要什么,他就演什么。”

那么党现在需要什么呢?是不是说党已经到了最危险的时候,搬出“济公”来救火,就像前些日子,大权旁落的习近平临时抱佛脚,到西安去拜佛一样。

政治工程中的“银发样板”

在游本昌的“信仰回归”背后,是中共近十年来持续推行的“银发党员工程”与“老年政治再动员”。这些政策旨在把离退休人员转化为“稳定力量”与“舆论导向工具”。

近年,地方社区文件中多次出现“红色遗嘱”的指导性要求——要求老党员临终前向党表态感恩与忠诚。在这样的政策语境中,游本昌的身份被重新设计:他既是“佛缘深厚”的文化代表,又是“温和正面”的国民形象,更是“转身拥抱体制”的最好案例。

有人评论:“他的人设太完美,党宣传部不可能放过这种脸熟、背景干净又戏剧性十足的角色。他的温和,他的沉静,他过去的出世感,正好可以被转化为新的‘信仰归来’叙事资本。”

铁拳曾落之家,如今却举拳宣誓

游本昌不是没有历经体制的铁拳。他的父亲在文革中被打为“资产阶级”,遭到游街批斗,游家被抄,作为“黑五类”子女的他被迫中断事业,下放劳动。这段记忆曾是他公开谈论的“创伤”。

然而多年之后,他选择加入这个曾打压过他的体制。有人无法理解这种心理转变:“就像黑帮曾打过你家,结果你晚年主动加入黑帮。你都快毕业了,图什么呢?”

此举并非孤例。在“新时代”的政治话语构建中,“晚节忠诚”是一种越来越重要的宣传套路。游本昌的入党,与其说是个人选择,不如说是制度推演中的一场预设剧情。他不是剧作家,而是一个“被选中的演员”。

信仰还是角色?“济公”与“党员”的冲突

游本昌曾在2009年剃度出家,法名“定畅”,被认为是一种精神皈依与文化脱俗的象征。他曾表示自己信仰佛理、崇尚出世,不愿参与名利漩涡。但在这次入党仪式中,他却强调要“把生命之光献给伟大的共产主义事业”。

这种从“撞钟的和尚”转为“举拳的党员”的急转弯,让不少网民感到突兀。更有人评论道:“这不是信仰的归来,而是角色的转换。”

从济公到“爷叔”,再到今天的“红色老党员”,游本昌的职业生涯似乎从未离开过“舞台”——只是角色由艺术塑造转向政治需要。

体制的宣传机器与“格式化的信仰”

中共体制内对“样板人物”的依赖由来已久。从雷锋到张思德,从黄文秀到袁隆平(在逝世后也被全面“红色化”),每一个具有情感与象征价值的个体,都可能在某个政治节点被重新编排、重新包装、重新说故事。

游本昌的“归队”,或许正是这场“政治叙事工程”的又一实例。党需要一位面容慈祥、身份特殊、可转化为“忠诚符号”的长者,他刚好符合条件。而这场“信仰的归来”,与其说是个人选择,不如说是机器开动、位置安排后的结果。

真诚还是演技,历史自有判断

或许我们永远无法得知游本昌内心的真实选择——他是否真的想加入中共,还是不得不配合一场体制的演出。但从这场仪式引发的社会反应可以看出,民众对这种“高龄忠诚样板”的免疫力正在上升。

而在另一个世界里,已有超过4亿人透过海外平台声明退出中共相关组织。他们选择无声离场,不再宣誓、不再举拳,也不再配合这场政治叙事的表演。

历史有它的冷静与公正。当一位济公的表演走入尾声,我们或许更应关注的是:下一位被安排上场的,是谁?而观众,还愿意看吗?