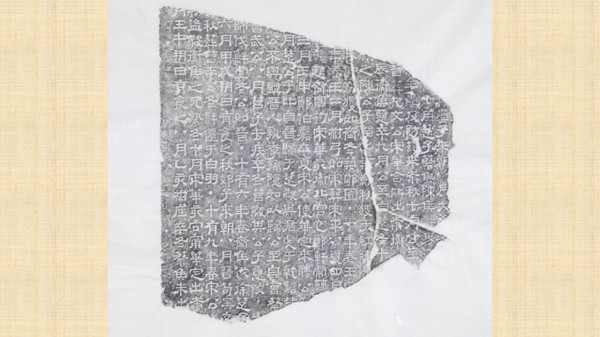

〈熹平石经〉是中国第一部官定石刻经本,汉隶成熟期的顶峰代表作。(图片来源:国立历史博物馆)

东汉著名书法家蔡邕(133~192年),字伯喈,陈留圉人(今河南尉氏县)。博学多闻,尤精音律。创飞白书,专精于隶书和篆书,尤其擅长写八分字体,所书〈熹平石经〉是中国第一部官定石刻经本,汉隶成熟期的顶峰代表作。

〈熹平石经〉源起

自汉武帝采纳“汉代第一大儒”董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”后,儒学被定为官学,成为中国学术思想的主流。东汉光武帝刘秀匡复汉室,致力发展儒家教育,选拔大儒为官,又在洛阳城南修建太学学舍。其后,太学日渐发展,百余年后成为东汉最高学府,求学者众。到汉质帝时期,太学生人数已多达3万,教育文化蓬勃兴盛。

东汉灵帝时,中常侍李巡发现经常有人贿赂皇家藏书楼“兰台”的官员,偷偷修改标准本《兰台漆书》的内容,用以迎合自己的观点。

汉灵帝熹平四年(175年),议郎蔡邕也认为古代流传下来的经文年代太久远,经辗转传抄,出现很多错误,导致太学里乱象丛生。遂与李巡、堂溪典、杨赐、马日磾等学者向灵帝奏请校正经书、刊刻于石,灵帝许之。

〈熹平石经〉中规入矩 风格雄健

蔡邕用丹砂书写7部儒学经典于石碑上,再交给工匠镌刻。图为清宫殿藏画本蔡邕。(图片来源:公有领域)

“石经”是古代朝廷在石碑上刻的儒家经典,可与传抄的经文作比较,用以勘误。蔡邕以当时盛行的八分书,将《周易》、《尚书》、《鲁诗》、《仪礼》、《论语》、《春秋左氏传》、《春秋公羊传》7部儒学经典,用丹砂书写于石碑上,再交给工匠镌刻。

此项工程浩大,前后历时9年,于汉灵帝光和六年(183年)大功告成。石碑共46块,双面刻字,计二十余万字,史无前例。完成后立在洛阳太学门外,并列相接,非常壮观,此即著名的〈熹平石经〉。各地读书人纷至沓来,捶拓拓片作范本,校对内容并学习书写。每天前来观赏校勘的人潮络绎于途,蔚为奇观。

〈熹平石经〉以当时官方正体字书写,点画匀称,一丝不苟;字体方平正直,中规入矩;风格雄健典雅,气势恢宏。梁武帝《书评》曰:“蔡邕书,骨气洞达,爽爽如有神力。”因全部以隶书写成,又名〈一字石经〉、〈今字石经〉、〈一体石经〉,也叫做〈汉石经〉、〈太学石经〉等。

〈熹平石经〉战乱遭劫 命运多舛

东汉献帝初平元年(190年),天下大乱。董卓的部队焚烧洛阳宫宗庙、府库、民宅等,大肆劫掠,太学荒废,〈熹平石经〉也遭到破坏。魏文帝曹丕建都洛阳时,曾命人补刻损坏的石经碑文。其后,〈熹平石经〉就开启了颠沛流离的命运。

南北朝时期,北齐皇帝高澄命人将〈熹平石经〉由洛阳运送到邺都。不料,半路上竟然发生落水事件,运到邺都的时候,已经剩下不到一半。隋文帝开皇年间,又将〈熹平石经〉从邺城运往长安,不识国宝的营造司却将石碑做为柱子的基石。唐太宗贞观年间,“一代名相”魏征奉命收集残存的石经,可惜几乎已经毁坏殆尽。

〈熹平石经〉是中国最早、影响力最大的一部官定本石刻经书,具有特殊的历史意义。虽然完整的石碑已不复存在,所幸自宋代后,不断有一些残石出土,据说目前已经集存了8000余字,后世才得以一窥〈熹平石经〉的原貌。

来源:看中国

短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。严禁建立镜像网站.

【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。