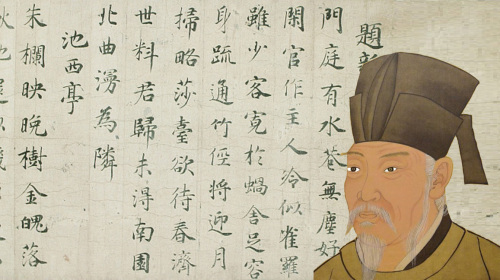

白居易〈对酒〉“蜗牛角上争何事”告诉我们,与其终日唉声叹气,不如敞开胸怀,泰然处之。(图片来源:维基百科/看中国合成)

蜗牛角上争何事,石火光中寄此身。

随富随贫且欢乐,不开口笑是痴人。

这首〈对酒〉是唐代大诗人白居易(772〜846年)晚年,在看尽人生百态后的深刻体悟。首句的“蜗牛角上争何事”告诉我们,面对世态炎凉,与其终日愁眉苦脸、唉声叹气,不如敞开胸怀,泰然处之。

人生苦短 且行且珍惜

蜗牛角,语出《庄子‧则阳篇》,寓言是这么说的:“蜗牛的头上有两只触角,左边的触角上有个国家叫‘触氏’,右边的触角上有个国家叫‘蛮氏’。这两个国家常常因为争夺土地而发动大规模战争,每次大战都会让两国死伤无数,血流漂橹。得胜的一方追逐败兵,更要一直追逐十五天,才能回兵。”这场惨烈的战争是发生在蜗牛角上的两国之间。而这二国所争夺的,竟只是蜗牛角上的一方小屑屑而已。

白居易透过庄子的寓言来告诉世人,人生也是如此,人活在世上,就像局促在那小小的蜗牛角上,空间是那样的狭窄,有什么好计较的呢?人生就像石头碰撞所发出的火光,瞬间就消失了,多么短暂,为何要把时间花在争名夺利上呢?“蜗牛角上争何事”这句话更提醒我们,人世的争端,无论看似有多么重大,其实都不过像是在蜗牛触角上去争夺那么微小,所以不如随遇而安,欢笑面对。

洒脱不羁的诗人白居易

白居易,字乐天,他与李白、杜甫同被誉为中国诗坛的三大巨星,是享誉世界的大文豪。

自幼便受到家庭环境薰陶的白居易,五、六岁时就开始学写诗,十六岁时,他因“离离原上草,一岁一枯荣,野火烧不尽,春风吹又生”这首诗稿一举成名,声名传遍京城内外。

在唐朝诗人中,白居易是深具代表性的一位。他的诗以反映时局和民情为多。他主张诗作要平易通俗,妇孺皆懂。他的诗语言通俗、明白流畅,连不识字的老妪、儿童都能听懂,因而获得广泛读者的青睐。白居易不仅是我国历史上非常杰出的诗人,还是一位正直敢言、廉洁自律的清官,深受后人的景仰与传诵。他一生写下的“讽谕诗”比别的诗人都多,充分显示出他关心民众的疾苦、同情贫穷受难者的善良本性,最著名的如〈卖炭翁〉、〈观刈麦〉,以及〈缭绫〉等。

晚年时,白居易自号“香山居士”,成为一个不入庙的修炼者。修佛使他明白了人世间的一切都是有因果关系的,因此当他被贬官到江州作司马、遇到生活中的磨难时,便能以“蜗牛角上争何事”的心境,豁达大度,坦然面对。