怀念,永远的邓丽君!(网络图片)

第一次听到邓丽君的歌声、第一次知道她的名字,还是在上高二的时候。那时班里有一个同学在香港有亲戚,亲戚给他家捎来了一台录音机和几盘磁带,录音机砖头般大小,黑色的,我们叫它黑煤砖,而磁带里,全是邓丽君的歌。

由于从小满耳朵的样板戏和“红歌”,而“红歌”大多是要吼的,所谓的“铿锵有力”,所以邓丽君那柔美的歌声乍一在耳边响起,我的心一下子就醉了。那对我来说无异于天籁之音!有生以来,我第一次知道:歌还可以这样唱,词还可以这样写!那种美妙醉心的感觉,真是用语言无法形容。

我软缠硬磨了几天,终于把录音机借到手。那天回家后,我坐立不安,吃完晚饭,就盼着父母早些休息。那时大陆以外的所有广播,都是“敌台”,邓丽君这境外传来的声音,当然属被禁之列。我亲眼目睹了有的学生因为穿着“资产阶级”的喇叭裤,被老师在校门口用剪子把喇叭裤剪成布条的惨状,因此我绝不敢当着父母的面听那些“靡靡之音”,怕他们把录音机从楼上扔下去。

终于熬到父母做完家务进里屋休息了。我连忙迫不及待地抱着录音机钻进被窝,用被子把自己完全蒙住,然后把录音机的音量放到最小,开始如痴如醉地让邓丽君的歌声把自己“腐蚀”、融化。

邓丽君所“腐蚀”的,不只像我这样“革命意志”不够坚定的学生。在我躲进被窝里“腐蚀”自己的同时,全国还有无数人在偷听“敌台”里播放的邓丽君的歌曲和翻录她的磁带。上世纪70年代末,文革的阴霾还如铅一般厚重,邓丽君用歌声给这阴霾的天空开了一个天窗,清新的空气从天而降,人们如饥似渴地大口呼吸着新鲜空气,心为之醉,情为之狂。

然而,在阴霾里待久的人,反而觉得新鲜空气是一种污染,因此要堵住这天窗。

1980年,中国音协在北京召开会议,专门对邓丽君的歌曲进行批判,指斥邓丽君的歌曲是“大毒草”,是会使革命战士失去斗志、使革命群众沾染资产阶级思想的“靡靡之音,黄色歌曲”,甚至有人发文,言称邓丽君是“国民党狗特务”。这一顶在现在看来可笑至极的“又反又黄”的大帽子扣在邓丽君的头上,致使直到2005年,邓丽君的歌曲在官方层面还是禁区,一切含有“邓丽君”名字的演唱会在报批时均被枪毙。在邓丽君生前,央视没有播放过一首邓丽君的歌曲、没有对这位享誉华人世界的歌手进行过任何报导。

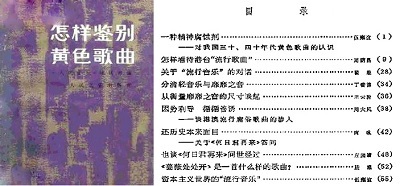

1982年,一本名为《怎样辨别黄色歌曲》的小册子由人民音乐出版社出版发行,邓丽君是首要批判对象,她的那首《何日君再来》是首要批判歌曲。

一本名为《怎样辨别黄色歌曲》的小册子由人民音乐出版社出版发行,邓丽君是首要批判对象。(网络图片)

其中一篇文章写道:“《何日君再来》不是汉奸歌曲,但它是黄色歌曲;不是一首爱情歌曲,而是一首情调歌曲;不是艺术歌曲,而是商业歌曲,是有钱的舞客和卖笑的舞女的关系,是舞场中舞女劝客人喝酒时唱的。……这是对血泪现实的掩盖,是对灯红酒绿纸醉金迷生活的歌颂,是以醉生梦死的态度来对待现实。”

然而,对于官方给邓丽君泼的脏水,民间百姓选择了用脚投票。尤其在把邓丽君的歌曲定性为“黄反歌曲”之后,邓式情歌反而越发红透大江南北,人们对邓丽君的追捧较那之前更为炽烈。

到1980年代中期,双卡录音机、短波收音机日益普及,收听邓丽君的歌曲几乎没有了技术障碍。细心的歌迷还总结出了经验——港台、日本等“敌台”受大陆的技术干扰严重,听起来杂音太大,而澳大利亚的电台由于离政治漩涡较远,受到的干扰较小,因此获得的信号较为清晰。

这就形成了一个很搞笑很戏剧性的局面:官方的所有媒体禁谈禁播邓丽君,而在民间却连老大妈都在传唱邓丽君。

不仅是歌迷,歌手们也纷纷效仿邓丽君。乐评人金兆钧回忆说:“第一批流行歌手百分之百地摹仿邓丽君,比如广州的刘欣如,北京的田震、段品璋、赵莉、王菲……”

似乎有一条定律:凡是被“主流”专家贬斥的艺术作品,往往是大众百姓的最爱。邓丽君的歌曲是为一例,还有金庸的武侠小说,当年也被“正统”作家们痛批为不入流的庸俗的地摊货,然而这些地摊货的发行量却令他们羡慕嫉妒得要死。

天窗既已打开,要想再封堵住,难,原因很简单——百姓缺氧。百姓向往美好。百姓渴望自由地呼吸。

官方对邓丽君的解禁,是在她去世整整10年之后。2005年,国民党主席连战访问大陆,遮挡天窗的大手才终于放下。

艺术没有疆界,属于全人类所共有,人为地制造障碍、扣帽棒杀,实在是荒谬荒唐荒诞。

毫无疑问,几十年前邓丽君用歌声给我们开的那扇天窗,对开拓我们的眼界、扩展我的思维、启迪我们的心智,起到了难以估量的作用。从某种意义上说,她的歌声是吹进中国的第一缕现代文明之风。

怀念邓丽君!怀念,永远的邓丽君!