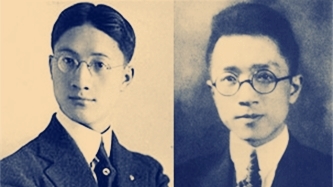

鲜为人知的是,徐志摩对中共的清醒认识竟早于胡适近20年。(网络图片)

对徐志摩的印象,人们多想到的是一位浪漫文人,以及他与林徽因的过往。对胡适,多会以蒋中正总统的挽联“新文化中旧道德的楷模;旧伦理中新思想的师表”作为评价。一般认为,在民国大师中,胡适对于中共认识早而透彻:“他们(中共)来了,无面包,无自由”。但鲜为人知的是,徐志摩对中共的清醒认识竟早于胡适近20年,两人还曾为此发生过论战。

徐志摩莫斯科游历预见“血污海”

1925年,徐志摩到英国去见泰戈尔,途经苏联,在莫斯科游历3天。在这3天里,让徐志摩从共产主义的的向往者变为共产主义的坚定反对者。

回国之后,徐志摩写了《欧游漫录》,在其中的《欧游漫录——西伯利亚游记》提及他在西伯利亚的见闻:

入境愈深,当地人民的苦况愈发的明显。

……

他们的样子并不恶,也不凶,可是晦塞而且阴沉,看见他们的面貌你不由得不疑问这里的人民知不知道什么是自然的喜悦的笑容。笑他们当然是会的;尤其是狂笑,当他们受足了vodka的影响,但那时的笑是不自然的,表示他们的变态,不是上帝给我们的喜悦。

在莫斯科,他拜访了托尔斯泰的女儿。托尔斯泰的女儿口中,他得知一个令人震惊的消息——十月革命之后,托尔斯泰、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基等人的书籍几乎绝迹了(被禁理由是,这些思想是资产阶级的腐朽思想)。

在《欧游漫录——托尔斯泰》中,徐志摩写道:

假如有那么一天,你想看某作者的书,算是托尔斯泰的,可是有人告诉你:不但他的书再也买不到,你有了书也是再也不能看的——你的感想怎样?

……

假如这部分的个人自由有一天叫无形的国家威权取缔到零度以下,你的感想又怎样?

对于革命领袖列宁,徐志摩写道:

他不承认他的思想有错误的机会;铁不仅是他的手,他的心也是的。

……

他是一个制警句、编口号的圣手;他的话里有魔力——这就是他的危险性。

在莫斯科红场,徐志摩参观了列宁腌制在水晶棺材里面的尸身。刚一进门,看到一个血红的地球仪,旁边是血红的镰刀和锤子。

于是在《欧游漫录——血,谒列宁遗体回想》中,徐志摩写道:

从北极到南极,从东极到西极(姑且这么说),一体是血色。旁边一把血染的镰刀,一个血染的锤子。

……

那样大胆的空前的预言,摩西见了都会失色。他们觉得这世界的罪孽实在太深了,枝节的改变,是要不到的。人们不根本悔悟的时候,不免遭大劫,但执行大劫的使者,不是安琪儿,也不是魔鬼,还是人类自己。而莫斯科就仿佛负有那样的使命。

他们相信天堂是有的,是可以实现的。但在现实世界与那天堂的中间隔着一座海,一座血污海。人类得泅过这血海,才能登那彼岸。于是他们决定,先实现那血海。

这里的“血污海”,极度写实:整个20世纪,共产运动制造的“血污海”不但淹没了苏联,还淹没了中国、东欧、北朝鲜、越南、古巴、柬埔寨……

胡适走马观花未见本质

几乎同时期,胡适去访问英国的途中,也在莫斯科逗留3天。但是在这次游历中,胡适先生或许因为只是走马观花,还并未看清共产主义的邪恶。在写给张慰慈的信中,胡适提到:

此间的人正是我前日信中所说有理想与理想主义的政治家;他们的理想也许有我们爱自由的人不能完全赞同的,但他们的意志的专笃,却是我们不能不十分顶礼佩服的。他们在此做一个空前的伟大政治新试验;他们有理想,有计划,有绝对的信心,只此三项已足使我们愧死。我们这个醉生梦死的民族怎么配批评苏俄!

……

苏俄虽是狄克推多(“独裁”),但他们却真是用力办新教育,努力想造成一个社会主义的新时代。依此趋势认真做去,将来可以由狄克推多过渡到社会主义的民治制度。

……

可惜此时各学校都放假了,不能看到什么实际的成绩。但看其教育统计,已可惊叹。

徐志摩的精彩论战

这封信后来刊登在《晨报副刊》上,徐志摩对胡适的看法很不赞同,于是在《晨报副刊》上发文揭露苏联“新教育”的真相。

针对胡适提到的“统计数字”,徐志摩在《〈一个态度〉的按语》一文中反驳说:

我们谁不知道这句成语——“数目是不说瞎话的,但说瞎话的人可以造数目”。并且统计即使是可靠的,统计表并不能告诉我们实际的情形是怎么一回事。

……

就我所知道的,他们的教育几乎完全是所谓“主义教育”;或是“党化教育”。他们侧重的,第一是宣传的能力;第二是实用的科目,例如化学与工程;纯粹科学与纯粹文学几乎占不到一个地位;宗教是他们无条件排斥的,那也许是好事,但他们却拿马克思与列宁来替代耶稣,拿《资本论》一类书来替代圣经,拿阶级战争唯物史观一类观念来替代信条。

……

这也许是适之先生所谓世界最新教育学说的一部吧。

在这场论战中还有其他一些人加入。后来徐志摩还发了另一篇《关于党化教育的讨论——答张像鼎先生》,其中写道:

当然在共产主义治下,你可以得到不少的自由。正如在中世纪教皇治下,你也得到不少的自由。但你的唯一的自由——思想自由——不再是你的了。

正如中世纪有“异端”这个巧妙的观念,现代的苏俄也发明了一个巧妙不相让的名儿——“反革命”。收拾异端的方法是用火烧,对付反革命的手段也是同样的不含糊——你们都听见过苏俄的“欠夹”不是?这是一个“不容时期”的复活。

从上述论战可以看出,在上世纪20年代中后期,徐志摩是少有的对共产主义认知清醒、深刻的先驱,在看清共产主义这方面,徐志摩的眼光早于胡适。

40年代胡适认清中共本质

40年代初,胡适看了英籍匈牙利作家阿瑟・库斯勒的《正午的黑暗》(Darkness at Noon)。在1941年8月1日的日记中,胡适写道:

读完了Darkness at Noon。这部小说写一个苏俄革命老同志,被“刷新”而关在监里,受种种拷问,终于自承种种罪名,并在公庭上宣布自己的罪状。结果还是枪毙了

……

描写很有力量。

40年代中期,胡适逐渐看清了共产运动的真面目。1947年,他写了一篇《两种根本不同的政党》,文中提出共产党完全不同于欧美国家的政党。这篇文章中还指出,俄国的布尔什维克党、德国的纳粹党、意大利的法西斯党,他们本质上是一样的。

1948年,胡适发表《国际形势里的两个问题——给周鲠生先生的一封信》,其中写道:

我们且不谈中欧与巴尔干。单看我们中国这两三年之中从苏联手里吃的亏,受的侵害——老兄,我不能不承认这一大堆冷酷的事实,不能不抛弃我20多年对“新俄”的梦想,不能不说苏俄已变成了一个很可怕的侵略势力。

1949年大陆变色前夕,胡适接受蒋中正总统的“抢救学人计划”。在好友和中共的游说下,胡适说了那段广为人知名言:

美国人来了,有面包,有自由;

俄国人来了,有面包,无自由;

他们(中共)来了,无面包,无自由。

然而,从这段话仍可看出,胡适先生在那时对共产主义的认识还是有国界的。若再对比徐志摩上世纪20年代的认识,在今天看来,似乎更为透彻。