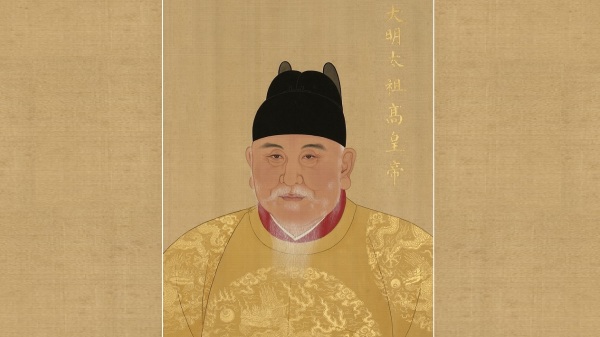

朱元璋深信天命有常,唯德者居之;若失德,天將奪命。(圖片來源:供有領域)

明太祖朱元璋「皇帝若暴虐則天奪其壽」之說,正體現了中國傳統文化中「德壽相依」的思想。他以德行為延壽之本的理念,不僅深刻影響明代,也為後世等長壽君主提供了思想典範。

一、朱元璋訓諭太子「暴政者多夭」

朱元璋出身寒微,嘗盡飢寒之苦,深知民生艱難。奪取天下後,他對「天命」之說尤為敏感。他常說:「為君者,當以民為本;暴虐無道,天奪其祿,亦奪其壽。」朱元璋相信,天命有常,唯德者居之;若失德,天將奪命。

他曾訓諭太子朱標:「人以節為壽,驕逸為亡。吾觀歷代之君,暴政者多夭,仁者多壽。」在他看來,「以德修身」即是「以德延壽」,天與人之間存在著一種道德感應。

朱元璋統治期間,雖有嚴刑峻法之名,但他也多次下詔減稅、賑災、恤民,並於晚年反思過度懲罰的弊端。他自述:「予恐天奪吾壽,以戒於暴」、「以仁養身、以德延年」。

朱元璋以德養生,若為政苛酷,即是逆天而行,必致短命亡國。(圖片來源:公有領域)

二、節制與仁政的實踐

朱元璋的養生方式並非玄虛求仙,而是極為實際。他強調「節食、節慾、節怒」,認為「克己則氣和,氣和則壽」。他每日起早理政,飲食清淡,以粗粥、青菜為主;不嗜酒、不縱色,連太醫獻補藥,他也多拒絕。他說:「非德不壽,非儉不養。」這種生活態度,既是儒家中庸之道的身體力行,也是他對「天命可修」的一種信念。

在政治上,他以「修德為壽」為治國之本。凡施仁政、行恤民者,皆被視作延年益壽的途徑。他將「天奪其壽」的警句化為實踐準則:若為政苛酷,即是逆天而行,必致短命亡國。

乾隆養生重點不在身體之補,而在精神之清。(圖片來源:公有領域)

三、心淨則身安 盛世的乾隆皇帝以樂養心

與朱元璋相比,乾隆帝身處盛世,其延壽之道更具文化與精神層面。他壽達八十九歲,歷來被稱為「長壽天子」。乾隆深信心靜則身安,並以詩文、書畫修身養性。他常言:「養生之道,在於養心;養心之道,在於知足。」

乾隆認為,「德行可感天」。他晚年自題詩曰:「修德以養年,知足而延齡。」乾隆重在起居有序、飲食節制、性情恬淡。其養生重點不在身體之補,而在精神之清。他以勤政節欲、崇文尚德為「修壽」之本,其實也是一種「德化養生」。

四、「德命合一」看中國的帝王之壽

朱元璋與乾隆雖分處兩代,卻共同體現了中國傳統思想中「德命相感」的觀念。在中華神傳文化中,壽命非單純生理現象,而是道德與天命的延伸。君主若修德安民,天必賜長年;若暴政橫行,則天奪其命。

朱元璋以戒暴為延壽,乾隆以清心為養年;一剛一柔,皆合乎「天人感應」之理。由此可見,「以德養生」不僅是一種生命智慧,更是中國傳統政治倫理中最核心的信仰——德者,天之命也;壽者,德之報也。皇帝實為「天命之器」,必須以德修身,以仁待人。

結語

朱元璋的「天奪其壽」思想,提醒世人權力與生命皆有道德邊界。乾隆的長壽,亦非幸運,而是長期修心、持德的結果。從他們身上,我們看到中國文化深處的一條古老信念:唯有德行長存,方可延年益壽;唯有仁心永續,方可與天同久。