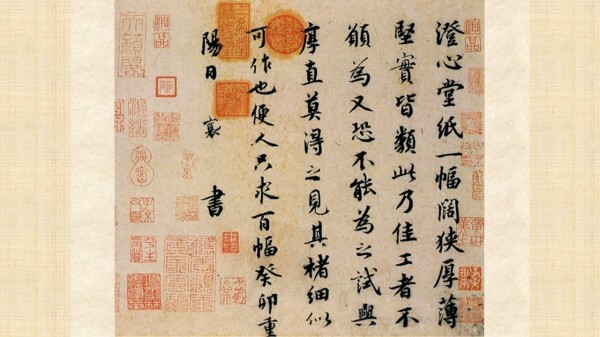

〈澄心堂帖〉是北宋書法家蔡襄晚年的代表作。(圖片來源:公有領域)

這幅蔡襄書寫的尺牘,名為〈澄心堂帖〉。它的紙頁上泛著溫潤的玉色,筆觸清麗動人,雍容雅緻,是北宋書法家蔡襄晚年的代表作。它散發著書法藝術的魅力,以及一段關於紙張的傳奇……

雍容雅致的〈澄心堂帖〉

在臺北故宮博物院的玻璃櫥窗裡,蔡襄的這幅〈澄心堂帖〉閒靜優雅的展示著,雖然字數不多,僅有短短的56個字,但字體端正,悠然自適,如同楷書一般,略帶點行書的味道。精緻的澄心堂紙,書寫上蔡襄秀雅而端莊的墨蹟,更顯得清麗雅緻。

〈澄心堂帖〉的原文為:「澄心堂紙一幅。闊狹厚薄堅實皆類此乃佳。工者不願為。又恐不能為之。試與厚直莫得之。見其楮細。似可作也。便人只求百幅。癸卯重陽日。襄書。」內容寫的是,宋代士大夫講究生活品味,對於文房用具十分考究,蔡襄欲求工匠製作澄心堂紙,但卻沒有人願意做這件事情。

文人夢寐以求的「澄心堂紙」

能讓蔡襄親自寫信搜尋求購,或委託他人代為製作的紙中名品——「澄心堂紙」,究竟有甚麼來頭呢?

據傳,喜歡書畫的南唐後主李煜非常重視紙張品質,「澄心堂紙」便是在他執政期間,特別召集工匠製作,並以其修造的建築「澄心堂」來冠名的宮廷御用書畫紙。之後的書法家對這種紙有「膚如卵膜,堅潔如玉,細薄光潤,冠於一時」之評價。

傳世的「澄心堂紙」數量很少,在北宋已是相當珍貴、難求的名紙了,書法家蔡襄試圖複製,但即使開出很高的酬金,卻始終沒能成功。

高風亮節的蔡襄

蔡襄,字君謨,號莆陽居士,與蘇東坡、黃庭堅、米芾被譽為宋朝的四大書法名家。

蔡襄出身農家,母親為儒士之女,她教育蔡襄要成為一個高風亮節的人,蔡襄謹遵母命,未敢違悖。北宋嘉祐三年(1058年),擔任泉州知州的蔡襄,見江、海在洛陽江交會之處,漲潮時波濤洶湧,常有船隻不幸沉沒,然而這裡卻是當時廣東、福建進京的要道。蔡襄秉奉母命,修築洛陽橋,以方便百姓。但洛陽江江面寬廣,築橋難度極高,相傳有龍王相助,三天三夜不漲潮,石基才得以順利完成。此橋完成後,易危為安,為世人所稱頌。

後人十分推崇蔡襄的字,因其不僅苦民所苦,且為官剛直,雖被罷黜,卻不計較個人榮辱,敢於諫言,其高尚的人格情操備受世人肯定。